Храм Архангела Михаила — это главный действующий православный храм Алупки, входит в состав Ялтинского благочиния Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви:

В конце 2024 года, после завершения длительных реставрационных работ храм и прилегающая территория были существенным образом обновлены, а при храме открылся духовно-просветительский центр «Архангельский лад», деятельность которого направлена на возрождение культуры в малых городах России, духовно-нравственное воспитание молодёжи и налаживание диалога между поколениями.

В текущем виде храм Архангела Михаила существует с 1908 года, однако, это его история восходит к первой половине 19 века.

История храма

Первый храм Архангела Михаила на этом месте был построен в 1841 году на средства первого генерал-губернатора Новороссии графа Михаила Семёновича Воронцова (1823-1854), дворец которого находится неподалёку.

Заметим, что строительством храма для служащих собственного имения Воронцов не ограничился — по его инициативе на Южном берегу Крыма были также построены храм Святого Иоанна Златоуста в Ялте (1837), храм во имя всех Крымских Святых и святого великомученика Феодора Стратилата в Алуште (1842)

Разработал проект и руководил процессом архитектор Филипп Фёдорович Эльсон (1793-1867), которого после успешной работы в Одессе Воронцов в 1824 году утвердил на должность Первого архитектора Южного берега Крыма.

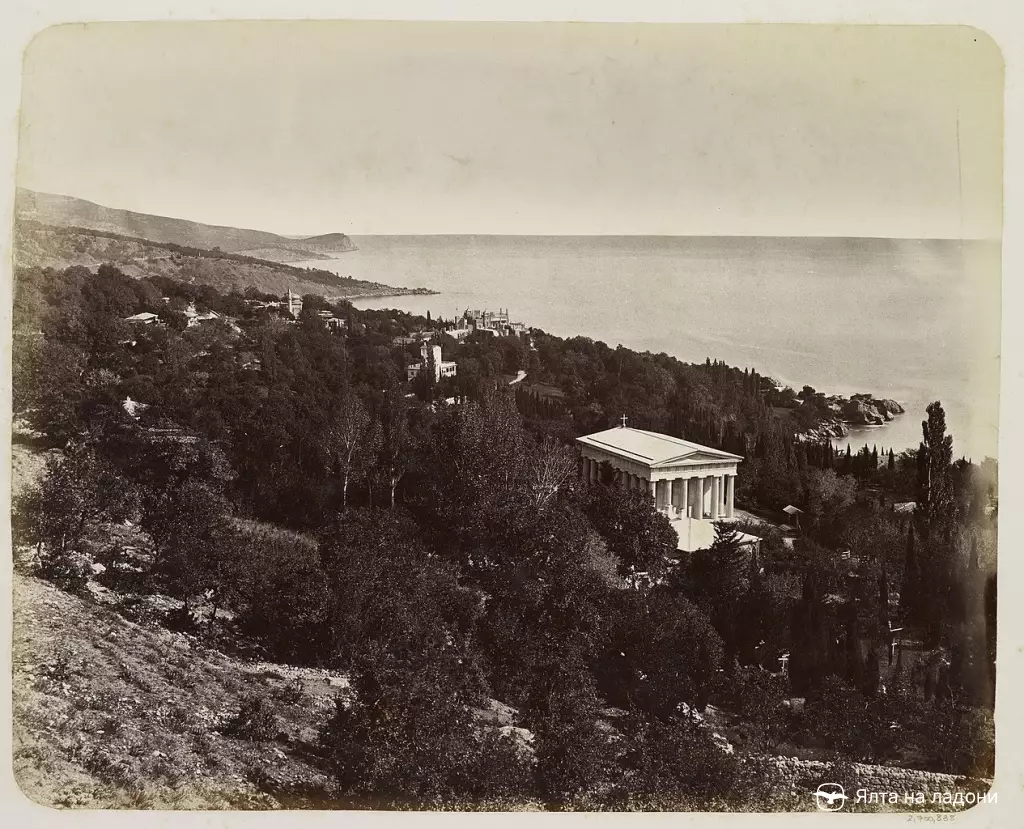

Храм на 200 прихожан, построенный Эльсоном, выбивался из привычных представлений о русской храмовой архитектуре и скорее напоминал древнегреческий храм Тесея:

Это было белоснежное одноэтажное каменное здание без росписей стен и полом из мраморных плит, окружённое колоннами

Несмотря на основательную конструкцию, просуществовал храм не долго...

Дело в том, что Алупка расположена на нескольких оползнях, которые периодически разрушали не только простые татарские сакли, но и вполне основательные постройки.

Так, во второй половине 19 века один из таких оползней изменил ландшафт площадки, на которой стоял храм, отчего здание начало кренить к югу. Ситуацию усугубили обильные осадки, продолжавшиеся на протяжении всей зимы 1895-1896 годов.

Во избежание трагедии, погрузившийся в проблему городской архитектор Ялты Густав Шрейбер вынес заключение о невозможности дальнейшей эксплуатации здания, и оно было разобрано.

Интересно, что материалы эльсоновской постройки были сохранены и впоследствии использованы при строительстве нового храма

А пока храм разбирали, для прихожан на скорую руку была построена деревянная церковь. При этом было очевидно, что затягивать с возведением полноценного храма нельзя — на рубеже 19 и 20 веков Алупка превращалась в элитный курорт, способный посоперничать с Ялтой...

Наследники умершего в 1854 году графа Воронцова были неспособны «потянуть» его огромное имение, поэтому в 1880-е годы окружавшие парк усадьбы земли были поделены на участки и стали сдаваться в долгосрочную аренду многочисленным застройщикам.

В итоге, к 1900-м годам здесь не только разрослись целые микрорайоны пансионов и дач, но и имелись все привычные продвинутому буржуазному обществу канализация и водопровод, электричество и шоссированные дороги, дорогие рестораны и магазины с европейскими товарами, почта и телеграф, а также другие самые современные на тот момент блага цивилизации... Не было лишь достойного храма, хотя количество постоянных жителей и посетителей курорта выросло кратно!

В 1899 году жители курорта сформировали церковно-строительный комитет и начали сбор средств на новый храм. Под руководством профессора Александра Боброва (имя которого по-прежнему носит основанный им санаторий) комитету в общей сложности удалось собрать более 60000 рублей. Ещё 8000 рублей в 1901 году выделила Ольга Смурова на подготовку площадки под строительство и создание подпорной стены согласно сметы архитекторов Краснова и Шаповалова, которые годом ранее провели изыскания местности и выдали утвердительное решение.

В организованном конкурсе на проект будущего храма предпочтение отдали работе архитектора Хрисанфа Константиновича Васильева, имя которого также связано со зданиями железнодорожного вокзала и театра Тагиева в Баку, памятника на могиле Достоевского в Санкт-Петербурге, памятника Пушкину на Приморском бульваре Одессы и массой других объектов по всей Российской империи.

Именно его проект видят посетители нынешнего храма Архангела Михаила:

Храм в духе традиционного русского православного зодчества 16-17 веков с пятью луковичными куполами и колокольней в западной части

После проведения работ, связанных с подготовкой участка под строительство, 26 октября 1903 года состоялась закладка будущего храма.

Хрисанфа Васильева рутина тяготила. Вскоре после того, как были завершены все согласования, он покинул проект, поэтому от начала и до конца непосредственно процесс возведения вёл уже другой ялтинский архитектор — Оскар Эмильевич Вегенер.

При этом, как это обычно бывает при реализации сложных строительных работ, по ходу дела обнаруживались неучтённые при проектировании трудности и, соответственно, расходы. Их покрывали средства членов церковно-строительного комитета и пожертвования неравнодушных жителей, в числе которых были: уже упомянутая предпринимательница Ольга Смурова, а также купец Павел Воскресенский, доктор Пётр Борисов, генерал Лемпицкий, предприниматель Борис Телепчи, инженер Яков Семёнов, генерал-фельдмаршал Дмитрий Милютин, один из основателей курорта «Новый Симеиз» Иван Мальцов, губернский секретарь Алексей Плечко, дворянин Павел Голицын и многие другие.

Также крупные суммы были пожертвованы графиней Воронцовой-Дашковой (более 27000 рублей на бетонные и отделочные работы и закупку окон и дверей) и императором Николаем Вторым (2800 рублей на золотые кресты храма)

Сумма всех расходов по отчёту церковно-строительного комитета составила 125000 рублей.

Осенью 1908 года работы над храмом были благополучно завершены и 4 ноября владыка Алексий Молчанов провёл его торжественное освящение.

После установления советской власти для храма Архангела Михаила наступил непростой период. В 1922 году произошло изъятие ценностей, а храмовые помещения постепенно переводились в общественное пользование.

В ходе Большого крымского землетрясения 1927 года храм получил значительные разрушения. По акту осмотра от 20 октября 1927 года техническая комиссия выявила:

- Наличие сквозной трещины в перемычке при главном входе,

- Оскаливание камней в своде при алтаре,

- Сквозные трещины во всех оконных перемычках,

- Сквозные трещины до основания под окном при алтаре,

- Горизонтальные трещины и раздробление столба при входе,

- Раскол здания на оползне.

По договору с алупкинским РайИсполКомом с 1922 года община прихожан брала на себя все расходы по содержанию храма. Средств на его восстановление (требовалось порядка 25000 рублей) собрать не удалось, поэтому храм был закрыт, а часовня 11 июня 1928 года была разобрана.

Спустя некоторое время церковные купола были сняты, а в самом храме в 1932 году были организованы склады алупкинского ГорТорга, просуществовавшие здесь до самого распада СССР.

В 1994 году храм Архангела Михаила вернули прихожанам, после чего начался длительный процесс восстановления главного здания и прилегающей территории: были проведены бетонные работы, расчищена противооползневая дренажная галерея, построена колокольня, установлены новые купола и колокола, расписан алтарь, внутренние своды и купол...

Восстановительные работы не прекращались вплоть до 2022 года, после чего к делу подключился Сбер, проведя комплексную реставрацию внутреннего убранства храма и оказав значительную поддержку в преображении храмовой территории. А в декабре 2024 года состоялось открытие духовно-просветительского центра «Архангельский лад».

Храм архангела Михаила на видео

Территория после завершения реставрации:

Внутреннее убранство храма:

Контактная информация:

поблизости:

Алупкинская автостанция 71 м, Старое кладбище 75 м, Дача Циммермана 109 м, Дача Макаренко 154 м, Мини-отель «Кедр-Восток» 235 м, Бутик-отель «Кедр» 248 м, Арт-усадьба «Ландора» 252 м, Гостевой дом «Радмир» 265 м, Парк «Солнечный» 268 м, Кафе «Шалость» 292 м, Дача Баулина 300 м, Дача Смуровой 349 м, Санаторий Гохбаума 352 м, Отель «Сон у моря» 355 м, Дача Лутовиновых 382 м, Дача Телепчи 395 м, Пляж «Лазурный берег» 406 м, Дача Борисовой 410 м